検査機器について

内視鏡、エコー検査などを承っております。

内視鏡検査について

胃内視鏡検査に関するご質問やご予約は、当クリニックのスタッフまでお気軽にお問い合わせください。

安心して検査を受けていただけるよう、丁寧に対応いたします。

また、詳細については検査に際して担当医にご相談ください。

経鼻内視鏡のすすめ、

上部消化管内視鏡について

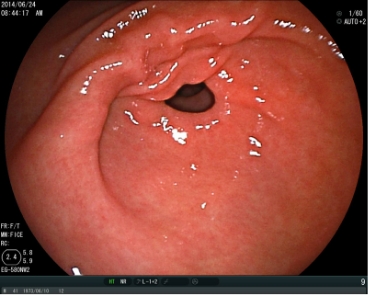

胃内視鏡検査(胃カメラ)

胃内視鏡検査は口または鼻を通じて内視鏡を挿入し、のど(下咽頭)、食道、胃、十二指腸を観察します。がんのみならず、逆流性食道炎、慢性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍など複数の疾患を検索します。検査そのものに要する時間は5分程度です(詳しい検査が必要な場合はもう少し長くなります)。

胸やけや胃痛などの症状がある方はもちろんのこと、特に40歳を過ぎたら無症状でも胃がんの早期発見のため胃がん内視鏡検診をうけることをおすすめします。

経鼻内視鏡

口からだけでなく、鼻から挿入する経鼻内視鏡を選択していただけます。経鼻内視鏡では鼻の中に十分な麻酔を行った後に、直径6mm弱の細い内視鏡を挿入していきます。

一般的に咽頭反射(オエっとなる反射)が少なく、経口内視鏡よりも楽に検査を受けていただけます。 ただし、鼻の通りが狭かったり、変形のある方は実施できない場合があります。

胃内視鏡検査の流れ

-

01検査の前日

夕食はなるべく早く済ませ、アルコールは控えましょう。

午後9時以降は食べ物は一切禁止です。飲み物はご自由にお取りください。 -

02検査当日

禁煙してください(胃液増加・喉の刺激防止のため)。

検査終了後、1時間程度飲食禁止となります。

普段の服薬(特に高血圧・糖尿病・血液サラサラ薬)について事前に確認してください。

着替えの必要はありません(ベルトを緩める程度)。 -

03麻酔

咽頭麻酔を実施します。

経鼻内視鏡検査の場合は鼻腔への局部麻酔も実施します。 -

04検査

左側を下にしてベッドで横になります。

肩の力を抜き、ゆっくりと呼吸してください。

観察のみの場合、検査は約5分で終了します。 -

05検査終了

麻酔が切れるまで(1~2時間)は飲食を控えてください。

担当医・注意事項

胃内視鏡(胃カメラ)担当医師

野口 圭太郎、野口 美智子、岡本 勝

胃カメラは月曜日から土曜日まで毎日午前中に検査を行っております。

曜日によって実施件数や担当医が変わりますので、詳しくはご予約の際にご確認ください。

検査に関する注意事項

- ・抗血小板剤や抗凝固薬などの、血が止まりにくくなる薬を服用中の方は、鼻からの検査ができなかったり、組織検査ができな かったりすることがあります。

- ・前日は午後9時までに食事を済ませてください。その後、お水やお茶、スポーツドリンクは飲まれても大丈夫です。

- ・当日は朝から絶食でお越しください。コップ1杯程度のお水を飲んで来てください。

- ・当日朝の常用薬について。血圧を下げる薬のみ、カメラの3時間前までに服用してください(3時間前までに飲めない場合は飲まずにお越しください)。その他の薬はすべて飲まずにお越しいただき、検査が終わってから服用してください。

- ・保険証、受診券、おくすり手帳を忘れずお持ちください。

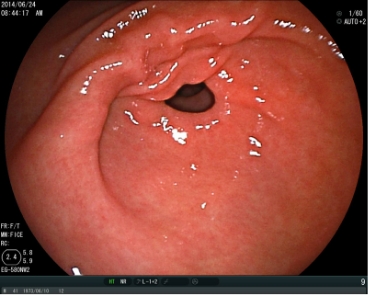

大腸内視鏡

大腸内視鏡も承っております。

大腸内視鏡について

大腸内視鏡検査は、肛門から内視鏡を挿入して、直腸から盲腸までの炎症やポリープ、がんなどを調べる検査です。検査中に疑わしい部位が見つかった場合には、生検組織採取や、小さなポリープを切除することも可能です。便通異常や血便、大腸がん検診(便潜血検査)で要精査になった場合などに検査を受けましょう。

大腸がんは近年増加していますが、小さな病変は症状が症状がでませんので大腸がん検診を受けましょう。

日帰り大腸ポリープ切除

当院では検査中に大腸ポリープ(腸の中にできるイボ)が見つかった場合、日帰りでポリープ切除を行うことが可能です。通常痛みもなく安全な処置ですが、出血や穿孔(腸に穴が開く)といった重大な合併症がゼロではありません。また、術後1週間程度は遠出や激しい運動、飲酒などは控えていただく必要がありますので、医師にご確認ください。

検査の痛みについて

当院では鎮静を用いた内視鏡は実施しておりません。

大腸は長く、曲がり角も多いため検査に際し痛みを伴う場合があります。多くの方は少ない苦痛で受けていただけますが、特におなかの手術をされたことがある方などは痛みを伴いやすいので、医師とご相談ください。

実施日時

実施日:水曜日・金曜日

実施時間:12:00~13:00

大腸内視鏡検査の流れ

-

01検査前日

基本的には大腸検査食(レトルトのセット1430円)をお召し上がりいただいております。

夕食はなるべく早く済ませ、アルコールは控えましょう。午後9以降は食べ物は一切禁止ですが、飲み物はご自由にお取りください。 -

02検査当日

検査終了まで、飲食・服薬は禁止です。煙草も吸わないでください。

大腸をきれいにするために、朝から下剤1.5~2リットルを数回に分けて飲みます。自宅でゆっくり下剤を内服していただき、お昼ごろに来院していただきます。

普段から飲んでいる薬(特に高血圧や糖尿病、血をサラサラにする薬)については事前に中止の指示などをご確認ください。 -

03検査開始

腸の動きを抑える筋肉注射をします。肛門から内視鏡を挿入し、ゆっくりと盲腸まで進めます。炭酸ガスで膨らませながら、モニターに映る腸の内部をすみずみまで観察します。検査は約20~30分で終了します。観察のみの場合は検査終了後は生活に特に制限はありません。

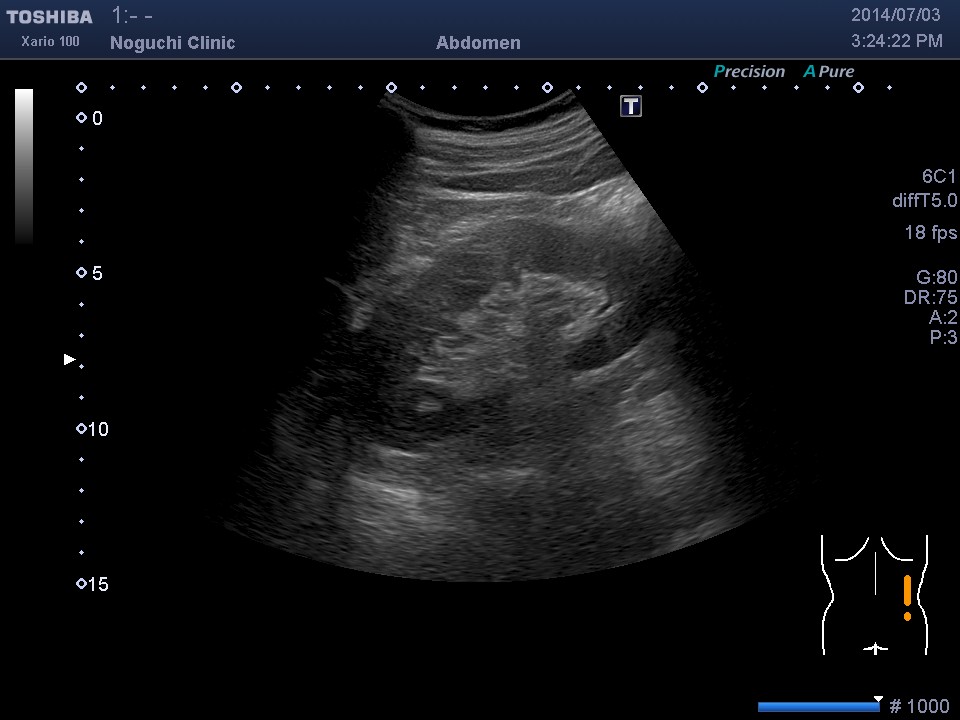

超音波検査について

各種超音波検査も承っております。

腹部エコー

肝臓、腎臓、膵臓、脾臓、前立腺などの中身のつまった臓器と、胆のうや血管、膀胱など中に水分のある臓器が良く見えます。

肝疾患、腎疾患、胆のう結石、泌尿器疾患、大動脈瘤、腹水の有無など様々な疾患の診断に力を発揮します。

心エコー

心臓の動きをリアルタイムに観察します。

心臓の壁の動き、壁の厚さ、心機能の測定、弁の異常が無いかなどを観察することができます。

心不全の有無や程度、心筋梗塞の後の壁運動異常、弁膜症が無いかどうかなどの診断に有用な検査です。

頚部エコー(甲状腺・頚動脈)

甲状腺エコー

甲状腺という首の前の方にある、蝶のような形をした臓器を観察します。

甲状腺ホルモンを分泌しているところですが、分泌機能の亢進や低下を起こしやすい臓器です。腫れたりしていないか、腫瘍がないかどうかなど、検査によって詳細な観察を行うことが可能です。

頚動脈エコー

頚動脈は心臓から脳に血液を運ぶ通り道です。

体内の太い動脈の中でも表面に近いところにある血管ですので、超音波で非常に良く見えます。

この血管を観察することで体の中の動脈におこっている動脈硬化の程度を知ることができます。

また頚動脈にプラークとよばれる壁の肥厚があったり、血の塊がついていたり、狭いところがあったりすると、脳梗塞の危険因子として管理が必要な場合があります。

ポータブルエコー

重さ約3.4kgで片手で楽に持ち運びができます。

当院が積極的に取り組んでいる在宅医療において、診断能力が大幅に向上することが期待されます。

胸水や腹水の確認、膀胱や腎臓の状態観察、胆のう炎の早期診断などに力を発揮してくれると思います。

血圧脈波検査

血圧脈波検査装置について

下肢の血管の狭窄が無いかどうかを調べたり、血管の硬さを測定することができます。

高齢の方、高血圧・糖尿病・高コレステロール血症などの基礎疾患をお持ちの方、喫煙歴のある方など動脈硬化が進行しやすい状態にある患者さんの血管を評価するのに非常に有用な機器です。

このたび機能はほとんどそのままで、ベッドサイドで検査ができる非常にコンパクトな新製品が発売となり、鳥取県で一番最初に導入いたしました。